一、学院简介

(一)办学历史

马克思主义学院的发展历程承载着深厚的历史积淀与时代使命。学院成立于2018年6月,其前身为1983年成立的蒙文专科学校马列教研室。2000年,学校成立政法系,马列教研室以此为契机进一步拓展学科建设,构建起更为系统的思政课程体系。2011年,马列教研部从政法系独立出来,升格为二级教学部门,历经七年的内涵发展与创新实践,2018年6月,马克思主义学院正式成立,实现了从教学机构到学科建设实体的跨越,开启了新时代思政教育高质量发展的新篇章。

(二)专业设置

马克思主义学院承担着全校思想政治理论课程的教学工作,坚决贯彻思政课的立德树人使命,不断深化和完善全方位、全过程育人体系,深入推进思政课的铸魂育人效果。同时,学院立足立德树人根本任务,着力打造思想政治教育本科专业。该专业于2007年创办,2013年升格为本科专业。凭借扎实的专业建设成效,2021年成功获批自治区一流本科专业建设点。2024年获批教育硕士(学科教学·思政)方向研究生招生资格。该专业依托自治区一流本科专业及教育硕士(学科教学·思政)方向,已构建“本硕一体”培养体系;同步推动大中小学思政教育一体化建设,形成覆盖基础教育到高等教育、贯通本科到硕士的多层次、多元一体化人才培养体系。

(三)师资力量

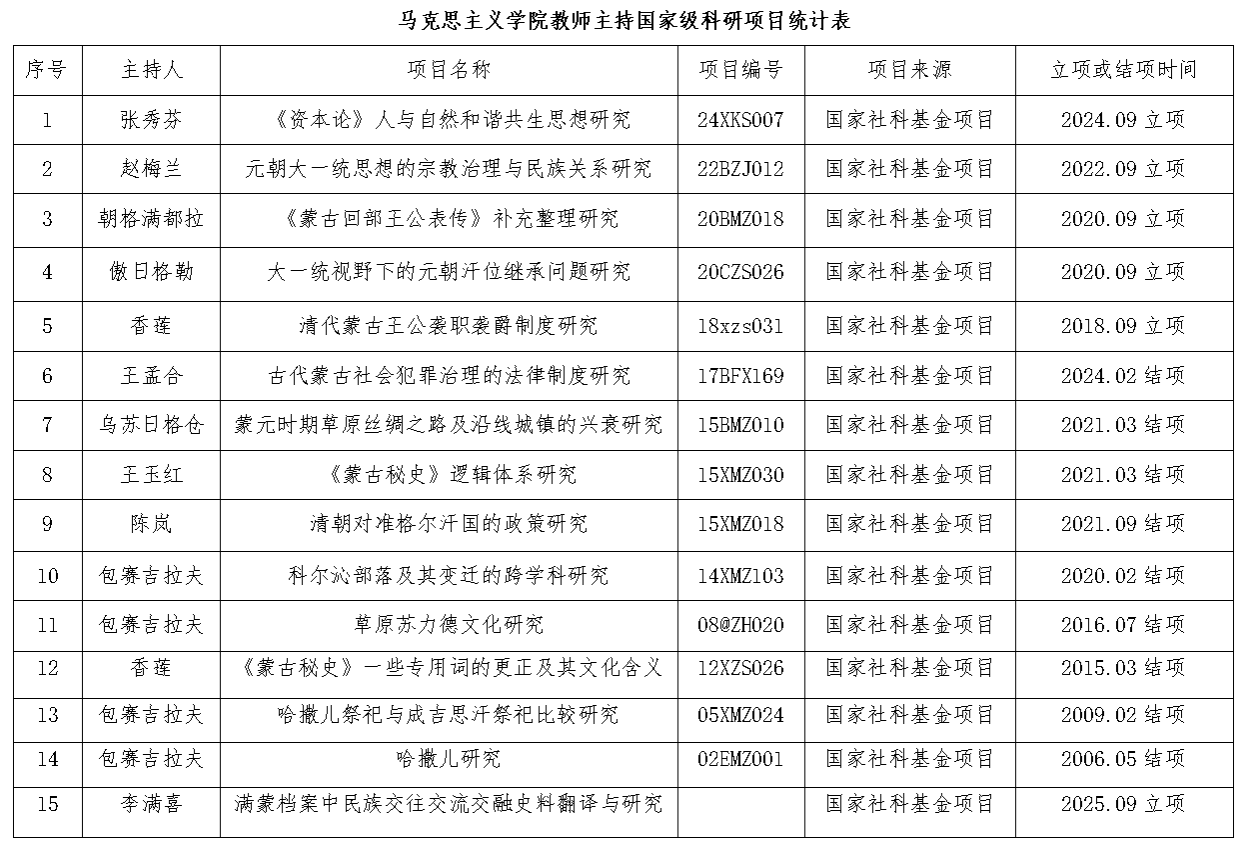

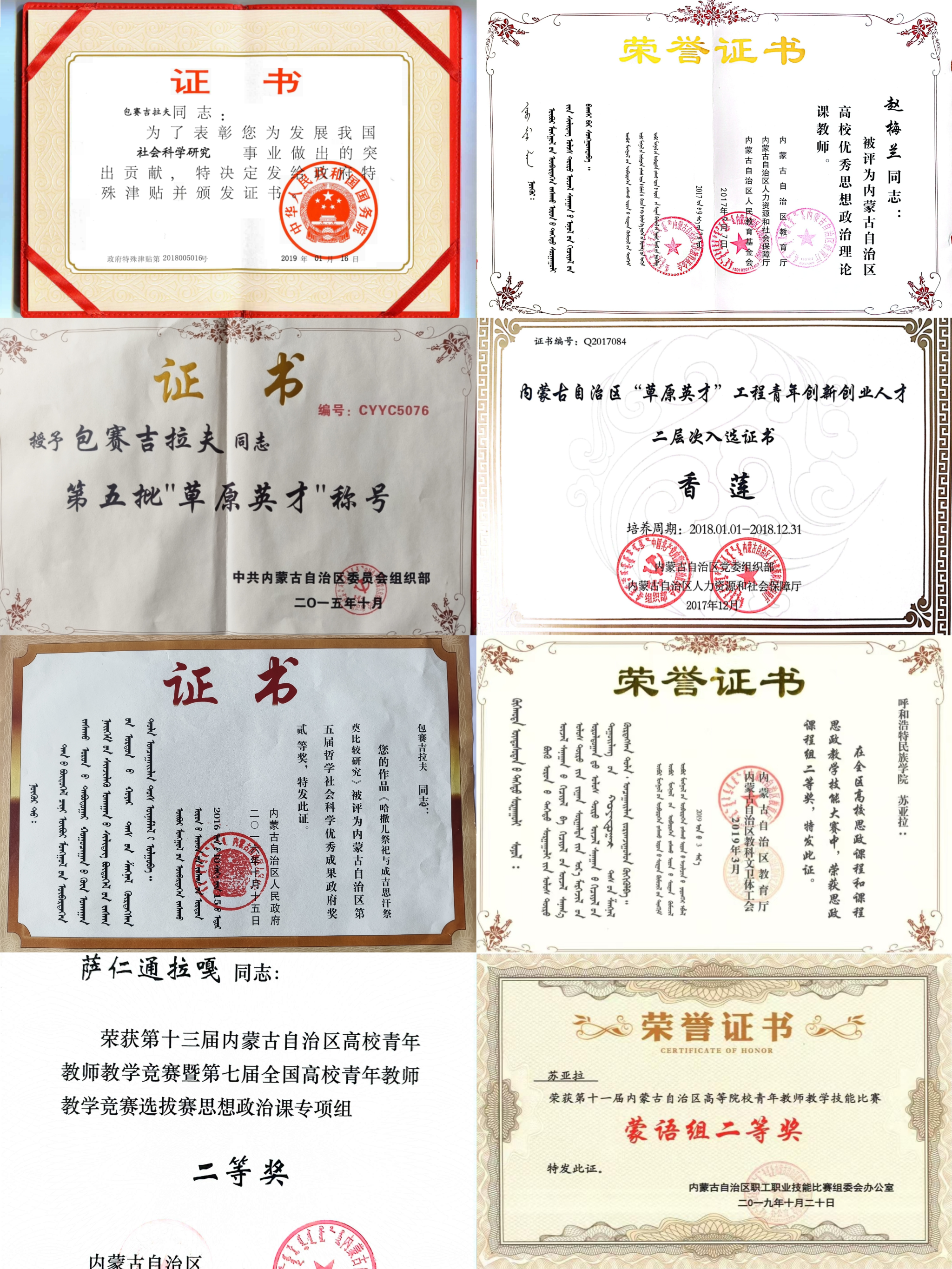

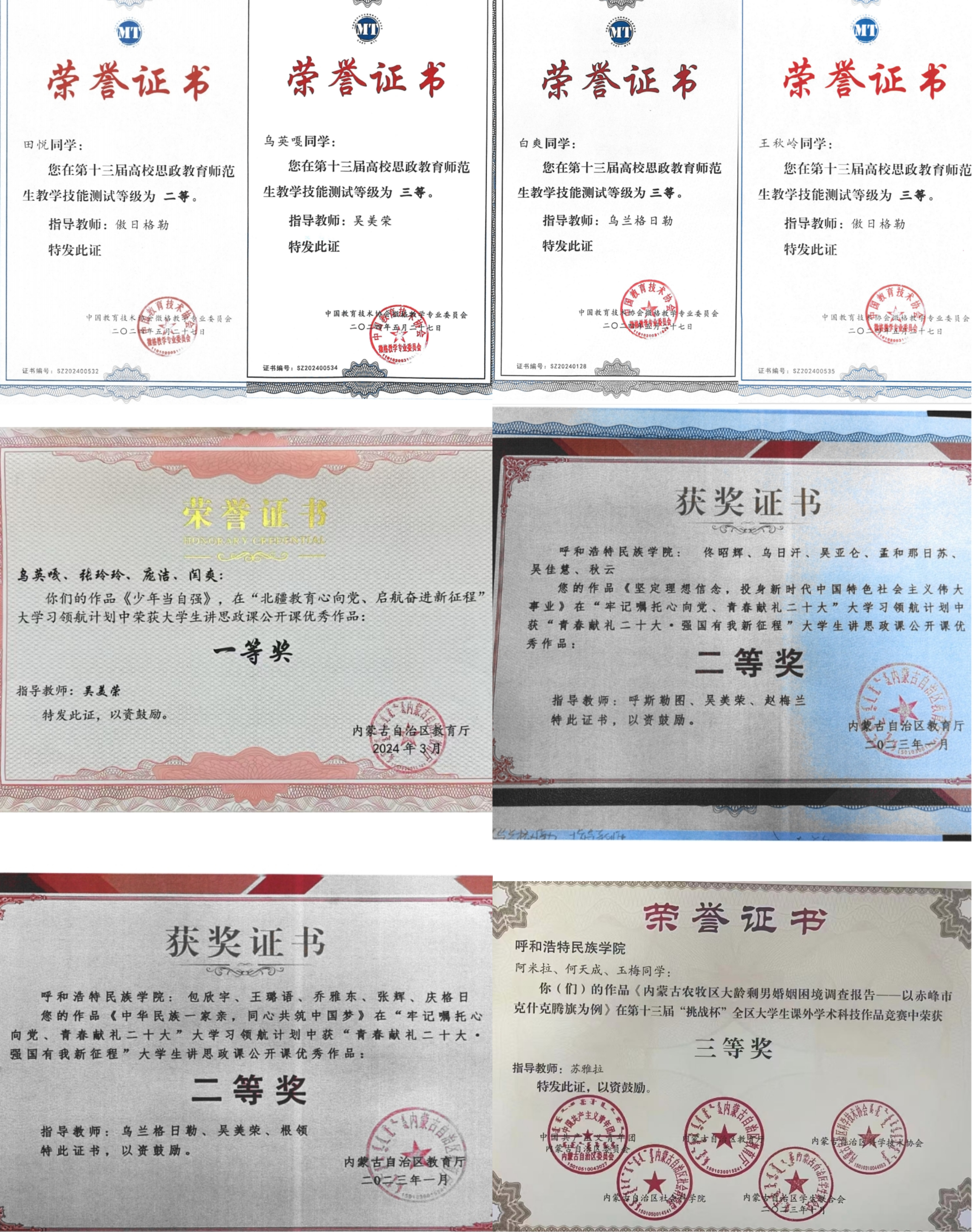

目前,学院拥有一批学位、年龄、职称合理的优秀教师团队。教职员工33人,其中教授6人,占比18.2%;副教授6人,占比18.2%;博士11人,占比33.4%;硕士20人,占比63.6% ,高层次人才储备充足;硕士生导师4人、校外兼职博士生导师1人、硕士生导师8人,特聘教授2人,银龄教师1人,为人才培养注入多元智慧。团队中涌现出一批国家级、省部级优秀人才:荣获全国优秀社科普及专家、享受国务院政府特殊津贴专家、自治区“草原英才”、自治区有突出贡献的中青年专家、内蒙古青年“五四奖章”、入选自治区意识形态领域“四个一批”人才、自治区新世纪“321人才工程”一层次人才、自治区高等教育“111工程”二层次人员1人;入选自治区草原英才创新创业人才、科技英才1人,自治区高校优秀思想政治理论课教师2人、自治区高校最美思政课教师、“尽职圆梦践行者”—北疆最美教师1人,自治区高校优秀辅导员1人,自治区高校党课名师1人,自治区高校铸牢中华民族共同体意识课程“示范性种子”教师2人,近五年获得全区高校思政课程和课程思政教学技能大赛二等奖1人,获得自治区高等院校青年教师技能大赛二等奖2人,自治区本科高校教师教学创新大赛中获得一等奖1人。学院始终坚持“以教促研,以研促教”的原则,不断推动教学科研发展。专任教师中主持国家社科项目13项,教育部一般项目3项,国家民委项目3项,省部级重点项目4项,一般项目40余项,出版专著9部,主编教材5部。获自治区哲学社会科学优秀成果二等奖3项,三等奖1项,建设自治区级一流课程1门、自治区在线课程1门、校级在线课程2门、省部级科研创新团队1个、校级科研创新团队3个,校级教学创新团队2个。

二、人才培养与实践育人

本专业注重实践性,在呼和浩特市、鄂尔多斯市鄂托克前旗、杭锦旗、兴安盟科右前旗、科右中旗、通辽市科左后旗、通辽市库伦旗设有28个实习(实训)基地,为学生提供了良好的实习、实训平台。近年来,本专业学生参加全国高校思政教育师范生技能测试暨微课比赛二等奖1人、三等奖5人;参加自治区大学生讲思政课比赛获一等奖2项、二等奖5项、三等奖5项;参加学校师范生技能大赛获得一等奖4人、二等奖3人、三等奖5人;参加“挑战杯”全区大学生创业计划竞赛获得三等奖3项;参加学校第六届互联网+大学生创新创业大赛获得三等奖1项,获批自治区级大学生创新创业训练项目4项,校级训练项目2项。2016级思想政治教育班获全国活力团支部奖,马克思主义学院志愿者服务队获得2019年全区大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动“优秀志愿者服务队”等荣誉。

三、特色优势

(一)紧跟时代步伐,及时宣讲党的理论与政策

作为传播党的创新理论的重要阵地,马克思主义学院每学期结合时事热点,如党的二十大、二十届二中全会、三中全会精神,组织教师团队深入学习会议精神,并将其融入思政课程教学中。通过专题讲座、课堂讨论、案例分析等形式,向学生全面、深入地宣讲党的最新政策和理论成果。

(二)党建引领大中小学思政课一体化建设

学院积极与地方教育部门、中小学建立合作关系,共同推进大中小学思政课一体化建设。近几年,先后与海拉尔西路小学、北垣街小学等多所学校建立党建共建及实习实训基地,多次联合开展爱国主义教育、中华民族共同体意识教育等活动,与多家单位挂牌成立“行走的思政课”实践教学基地,加强了大中小学思政课教师之间的沟通与交流,实现了教学内容的有效衔接和教学方法的相互借鉴。

(三)创新教学模式,打造“馆课一体化”现场课

学院组建铸牢中华民族共同体意识教育馆现场课教学团队,创新性地建设“馆课一体化”现场课,打破传统课堂的空间限制,将教学场所延伸至教育馆。在现场课中,学生能够近距离接触丰富的图文资料、实物展品,在生动的情境中感悟中华民族共同体的深刻内涵,实现理论知识与实践体验的深度融合,有效提升了教学效果。团队为大中小学师生、干部、群众讲授现场课,授课人数达5万人次。

(四)深化教研合作,加强集体备课与虚拟教研室建设

马克思主义学院高度重视集体备课工作,建立了常态化的集体备课制度,共同研讨教学内容、教学方法、教学案例,将优秀的教学案例和教学方法在全院范围内进行分享,促进了教师教学水平的整体提升。中华民族共同体概论教研室与中央民族大学等6所院校建立虚拟教研室,2025年6月挂牌成立了大中小学铸牢中华民族共同体意识虚拟教研室,不仅为教师提供了丰富的教学资源,还为教师开展教学研究、学术交流提供了便利条件。

蒙ICP备05000414号

蒙ICP备05000414号

蒙公网安备15010202150160号

蒙公网安备15010202150160号