一、学院基本情况

(一) 学院历史

新闻传媒学院前身为前内蒙古蒙文专科学校于1989年创办的新闻系,是内蒙古自治区较早建立的新闻传播类专业院系。学院立足少数民族地区,专注民族传媒教育和应用型人才培养,多年来按照国家和自治区统一安排部署,不断深化教学改革,持续加强教学管理,稳步提升教育质量。建立院系以来,已向中国国际广播电台、中央人民广播电台、内蒙古广播电视台、内蒙古日报社等全国(八省区)各级新闻媒体和传媒行业输送了3000余名记者、编辑、播音、主持、摄影等专业人才,培养了诸多优秀业务骨干和高级管理人才。

(二) 师资力量

学院现有教职工22人,专任教师15名,行政管理人员4人,内聘人员3人。专任教师中教授2名,副教授5名,讲师7名,助教1名;硕士学历及以上人员占专任教师93%。学院聘请内蒙古日报社原社长吴海龙为特聘教授、聘请中国社科院包胜利研究员为银龄教师。

学院先后编写出版全国统编教材20余部,承担完成国家社科课题2项,省部级科研项目6项,厅局级科研课题60余项。承担学校“北疆文化传播实践中心”重点工作,持续组织和加强科研工作,学科特色和科研优势日益精进。

(三) 专业设置

学院现有新闻学、播音与主持艺术、网络与新媒体三个本科专业。新闻学专业为自治区一流专业建设点,播音与主持艺术专业为校级一流专业建设点,网络与新媒体专业为新文科专业。三个专业相互支撑、协同发展,促进学科间的交叉融合与多元创新,为培养适应新时代需求的复合型传媒人才而努力。目前拥有510名本科学生。

(四) 办学条件

校内建有700平米演播厅、网络融合新闻实验室、非线性编辑室、视频工作室、融媒体实验室、虚拟演播室、录音棚、配音室等实践场所,教学仪器设备值达1400余万元。

学院先后与新华社内蒙古分社、内蒙古日报社、内蒙古广播电视台、呼市融媒体中心等各级新闻媒体和传媒单位建立了良好稳定的合作关系,共建校内外实践教学基地,于区内外与多家文化传媒企业联合建设专业实习实训和创新创业基地。

二、人才培养改革举措及成效

(一)人才培养改革

多年来,学院培养了大量优秀的传媒类从业者,向各级单位企业输送千余名应用型专业人才。毕业生以扎实的专业知识、良好的实践能力和高度的社会责任感赢得了用人单位的广泛好评。

近些年来,学院紧跟国家及自治区战略部署,深化教学改革、强化教学管理,逐步形成以“北疆文化”传播为特色,融合党建、科研、师资、教学、实践的全媒体传播人才培养体系,教育质量与服务地方能力持续提升。

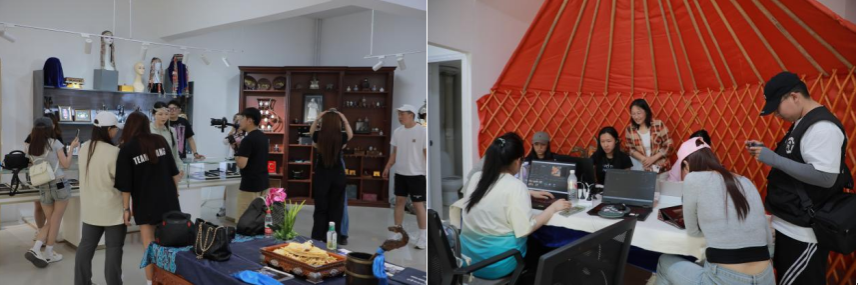

(二)实践能力培养

坚持以学生为中心,以行业需求为导向,注重理论与实践的深度融合。通过构建多层次、多维度的实践教学体系,为学生提供丰富的实践机会和平台,切实培养实践能力和创新精神。

学院师生团队赴乌拉特中旗开展的“北疆文化传播实践”活动,以铸牢中华民族共同体意识主题作品创作、地方文旅视频制作、非遗项目展示及直播为内容和宣传手段,开展了丰富的实践教学活动。在地期间创建并运营抖音账号“走起”、微信视频号“走起1989”,广泛带动学生投身创作,全面宣传乌拉特中旗的自然风光和人文景象。发布41个视频号作品,总播放量达14万+;发布44个抖音作品,总播量放达12万+。实践活动得到了国家民委的肯定性批示,并在全国范围内推广。2024年10月12日,乌拉特中旗人民政府向学校送达感谢信,对学院的支持与协作表示感谢,标志着学院在校地合作方面取得了显著成效。

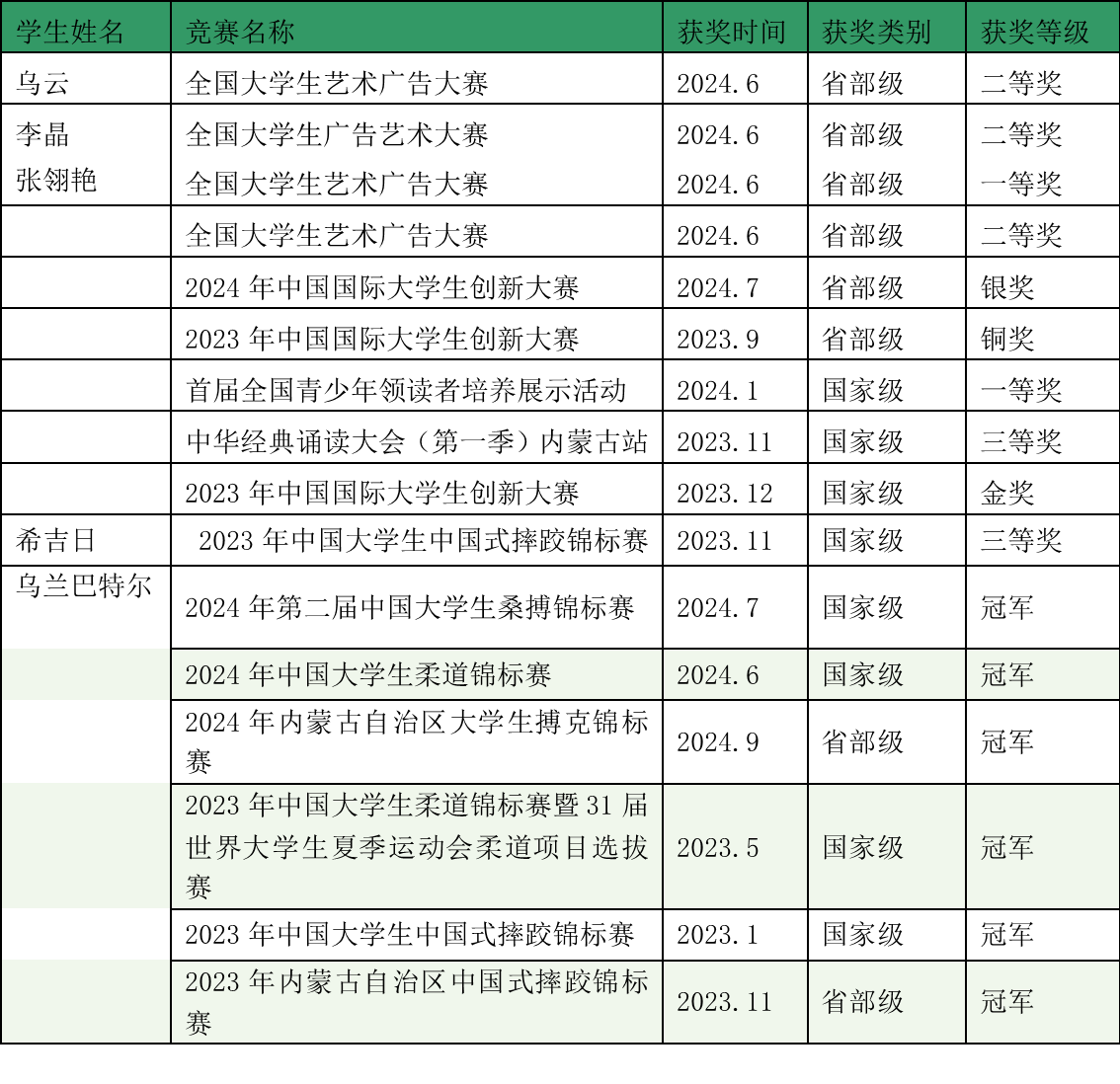

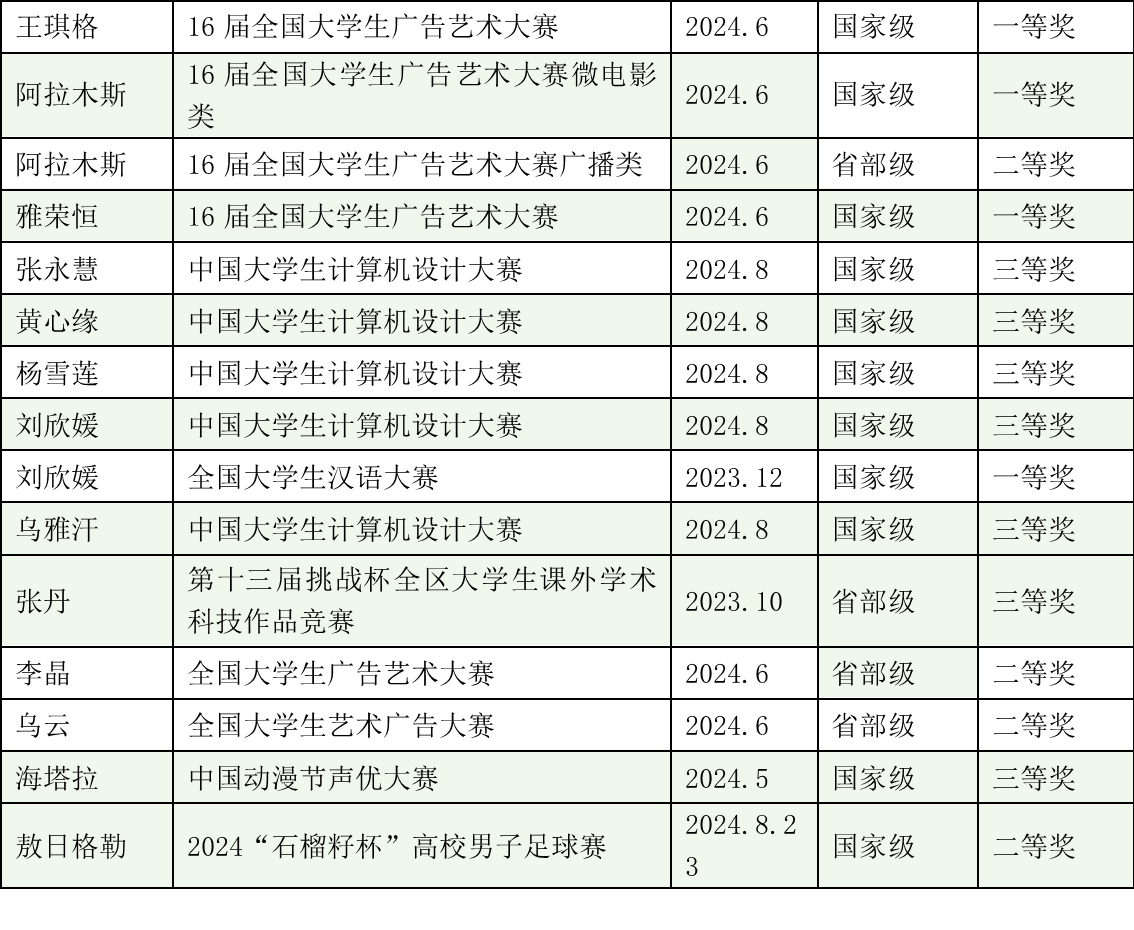

(三)各类竞赛创佳绩

学生在各类比赛中屡获殊荣,用人单位对毕业生的满意度也逐年提升。

近年学生参加各类竞赛获奖情况

三、学院优势特色

(一)形成了助力地方经济社会发展的全媒体传播人才培养基地

学院具有多年服务地方经济社会的教学科研优势,具有一定的社会知名度和美誉度。近些年于教学方面增加了“乡村传播专题”“文化传播”“文旅数字传播”“网络直播”“新媒体运营”等能为乡村、地方文化赋能的课程和实践内容,逐步形成以铸牢中华民族共同体意识为主线,以“北疆文化”传播为特色教学内容,融合学院党建、科研、师资、教学、实践等,逐步形成优势突出、特色鲜明的全媒体传播人才培养基地。

(二)积极拥抱数字变革,推进传统教学向数字赋能转型发展

2023年,新闻学和播音与主持艺术专业入选我校第一批转型发展专业试点,依据行业和市场需求,不断优化课程设置,新设《网络舆情与研判》《媒体数据分析》《新媒体产品设计与项目管理》等课程,积极主动适应数智媒体行业的发展趋势,持续推进转型提质。

(三)加强交流合作,积极参与国际传播人才培养

巩固和发挥历年培养蒙汉双语新闻工作者的优势,进一步加强高校人才培养和国际传播业态的紧密结合,积极参与国际传播人才培养重任。贯彻落实《加快和扩大新时代教育对外开放的意见》精神,发挥我区作为“我国向北开放重要桥头堡”的作用。充分发挥好新闻传播专业优势,拓展传播渠道,讲好中国故事和内蒙古民族团结的故事,为全方位建设“模范自治区”肩负时代担当。

蒙ICP备05000414号

蒙ICP备05000414号

蒙公网安备15010202150160号

蒙公网安备15010202150160号