当历史的风拂过千年城郭,当金秋的月照亮万家灯火,我们又迎来了国庆与中秋双节同庆的美好时刻。

中华大地上的古都承载着千年文明,而各地菜系则传承着独具特色的饮食文化。当古都遇见美食,当历史邂逅味蕾,我们既能在古都的城垣街巷间触摸文明脉络,也能在四方美食中品味地域风情。

本期推出“古都寻韵·食味中华”双节书单,以“古都+美食”为线索,搭配精选书单,邀您开启一场兼具视觉与味觉的文化之旅。

一、古都寻韵:读懂四千年都城史

中国古都的 “扩容史”,本身就是一部浓缩的文明演进史。自20世纪初,学术界开始梳理历史都城的脉络:最早的“四大古都”聚焦西安、洛阳、南京、北京,是公认的中华文明核心承载地;稍后开封因北宋东京的繁华被纳入,形成 “五大古都”;1930年杭州凭借南宋临安的文化地位加入,“六大古都”的提法沿用近60年。

直到1988年,地理学家谭其骧提出安阳作为殷墟所在地、早期中国都城的重要性,“七大古都”成为新共识;2004年郑州因夏商遗址被认定为第八大古都;2010年大同以北魏平城的历史地位跻身第九;2016年成都凭借巴蜀文明的都城底蕴,最终形成如今中国古都学会认证的“十大古都”格局。

如果想系统性串联这份历史脉络,锦公子的《中国古都四千年》是绝佳起点。这本书以地理为轴、时间为线,不仅解析了都城选址与迁徙的深层逻辑,更通过建筑、制度、文化的细节,让千年古都的兴衰变得可感可知。这个十一黄金周,我们精选其中最具代表性的五大古都,搭配专属书单,带你沉浸式探访。

《中国古都四千年》

锦公子

1. 西安:十三朝雄风与盛唐烟火

作为 “十大古都” 中建都时间最长的城市,西安的每一寸土地都藏着历史的回响。这里是周秦汉唐的核心舞台——兵马俑坑的陶俑军阵仍保持着大秦的威严,大明宫遗址的夯土台基能窥见盛唐的规制。如今漫步洒金桥美食街,肉夹馍的酥脆、羊肉泡馍的醇厚,又将历史拉回鲜活的市井生活。

《秦兵马俑》

袁仲一

作为兵马俑考古队首任队长,作者以亲历者视角还原1974年发掘现场,从陶俑的服饰、兵器到军阵布局,解密大秦军事制度的细节,让“地下军团”不再只是静态展品。

《长安未远:唐代京畿的乡村社会》

徐畅

跳出都城繁华的传统叙事,作者将都城与周边乡村作为整体的“大长安”,通过生产生活、安守流动、思想信仰等方面的记载,展现盛唐都城与乡村的共生关系,还原更完整的 “长安图景”。

2. 洛阳:“神都” 礼制与诗意传承

“洛阳地脉花最宜,牡丹尤为天下奇”,这座城市承载着“最早中国”的记忆——二里头遗址的绿松石龙形器,见证了早期王朝的礼仪雏形;龙门石窟的卢舍那大佛,凝结了唐代石刻艺术的巅峰;白马寺的古柏,见证着中外文化交流的开端。从夏商的都城遗址到唐诗里的 “洛阳亲友如相问”,这里是中原文明的活化石。

《唐诗洛阳记:千年古都的风物之美》

马鸣谦

从唐诗中的生活风物这一侧面,努力呈现古都洛阳的细节面貌。以李白、杜甫、白居易等诗人的洛阳诗篇为线索,从城市空间转入岁时节气、造园、丽人与花卉等主题,让你在诗句中重温盛唐洛阳的市井繁华与文人雅集。

《龙门石窟》

陈长文

从北魏到唐代的造像演变入手,解析不同时期石窟的题材、技法与文化背景,比如卢舍那大佛的艺术特色、药方洞的古代医学记载,让石刻艺术“会说话”。

3. 南京:金陵风雅与历史沧桑

“十里秦淮” 的画舫、明孝陵的石象路、老门东的青砖巷,南京的古都气质里藏着江南的柔情与历史的厚重。这里是东吴建业、南朝建康、明初应天的都城,既有“六朝金粉”的风雅,也有近代史的沧桑。总统府的中西合璧建筑、夫子庙的科举博物馆,都在诉说这座城市的多元记忆。

《南京六千年》

文心

这里的六千年不仅是南京的六千年,也是中国的六千年。南京作为华夏历史中的枢纽之城,中国南北文化板块的枢纽之城,书中通过梳理南京城市格局与文化的演变,既收录重大历史事件,也提及市井生活的细节,是了解南京的“百科全书”。

《纸上金陵(微南京)》

由国庆

以 “微观视角” 切入,涉及南京历史、文化的诸多方面,比如文化名人、特色美食、流行妆容、衣着时尚、体育运动、商号洋行等等,用图文结合的方式展现南京的市井烟火与人文风情,充满生活气息。

4. 北京:帝都规制与京味日常

从元大都的棋盘街巷到明清故宫的红墙黄瓦,北京的古都记忆始终与“大一统”的气度相连。故宫的太和殿承载着礼制文明,长城的司马台诉说着边疆故事,胡同里的四合院藏着“天棚鱼缸石榴树”的市井温情。如今,豆汁儿焦圈的咸香、涮羊肉的铜锅热气,仍在延续老北京的生活节奏。

《老北京:古都风华》

老舍

精选老舍、许地山、李道静、姚克、张恨水、朱湘等文人笔下关于北京的散文,从春节的庙会、全聚德的烤鸭到秋天的西山红叶,字里行间满是对北京的热爱,既是一部立体的城市文化史,又是一部人文的“旅行指南”。

《这里是故宫》

只露声音的宫殿君

避开学术化的枯燥表述,用通俗语言解读故宫的建筑密码——比如角楼的 “九梁十八柱”、太和殿的 “金砖” 工艺,还穿插深宫轶事,带你了解故宫背后的历史渊源和故事,感受中国文化的无穷魅力。

5. 开封:北宋东京的繁华余韵

“一朝步入画卷,一日梦回千年”,开封的魅力在于对北宋文明的传承。《清明上河图》里的汴河码头、大相国寺的梵音、铁塔的琉璃瓦,都在复刻着东京汴梁的盛景。如今,鼓楼夜市的灌汤包、炒凉粉,仍能让人尝到《东京梦华录》里记载的 “市井滋味”。

《闲逛荡:东京开封府生活手册》

冯杰

从《清明上河图》的无厘头解读开始,以 “闲逛” 的视角,写北宋开封的衣食住行——贩夫走卒的吆喝声此起彼伏,沿街店铺的美食味氤氲蒸腾,宋代女子的脂粉香飘然而至,用轻松的文字还原宋代市井生活。

《开封:都市想象与文化记忆》

陈平原

从文学、历史、建筑等多维度,解析开封在中国人精神世界中的地位,比如《水浒传》里的开封叙事、现代文人对古都的怀旧情怀,兼具深度与温度。

二、食味中华:中秋食俗到菜系密码

当国庆的人文探访遇上中秋的团圆氛围,味觉体验自然成为这场旅程的重要注脚。中秋的饮食从来充满地域风情:北方人爱吃重油的自来红月饼,江南人偏爱酥皮的苏式鲜肉月饼,广东人则讲究 “中秋食蟹” 配普洱茶,而桂花酒、芋头、毛豆等时令食材,更让团圆饭有了 “秋味”。

如果想探寻食物背后的地理与人文关联,魏水华的《四方五味》不可错过。这本书以 “食物是民族的地理,滋味是国家的记忆”为理念,解析食材如何因气候、地形、历史而演变,比如 “辣” 在西南地区的流行与防湿驱寒的需求有关,“鲜” 在江南饮食中的重视源于鱼米之乡的馈赠,字里行间满是对故乡味道的共鸣。

《四方五味》

魏水华

中国饮食的丰富性,更体现在八大菜系的演变中:清代初期,鲁菜、川菜、粤菜、苏菜因技法成熟、影响广泛,被称为 “四大菜系”;到清末,浙菜、闽菜、湘菜、徽菜凭借独特的地域风味分化形成,共同构成 “八大菜系”。本次我们精选四大经典菜系,再特别推荐京菜,搭配书单,带你读懂味觉里的文化。

1. 鲁菜:北方菜系之根,咸鲜藏齐鲁底蕴

作为八大菜系之首,鲁菜是北方饮食的“底色”——讲究 “咸鲜为本、葱香调味”,擅长用汤提鲜,比如葱烧海参的醇厚、九转大肠的层次、德州扒鸡的酥烂,都体现着齐鲁文化的厚重。鲁菜的技法还深刻影响了京菜、东北菜等,是北方菜系的“源头”。

《中国鲁菜》

张云甫

作者张云甫是中国烹饪大师,从事餐饮行业30余年。书中既收录经典菜品的制作技法,涵盖了4大类共近100道美食,也梳理鲁菜的历史演变,从孔府宴的礼制到民间菜的烟火,展现鲁菜的多元面貌。

2. 川菜:不止麻辣,百菜百味显西南风情

提到川菜,很多人第一反应是“辣”,但真正的川菜讲究“一菜一格,百菜百味”——麻婆豆腐的香辣、宫保鸡丁的酸甜、开水白菜的清醇、樟茶鸭的熏香,共同构成丰富的味觉谱系。这种多样性,源于四川“天府之国”的食材丰富,也与湖广填四川的移民文化有关。

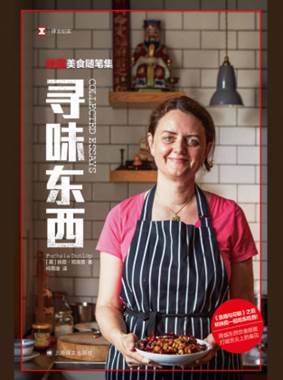

《寻味东西:扶霞美食随笔集》

扶霞・邓洛普

英国美食作家扶霞通过“吃东吃西”“奇菜异味”“心胃相通”以及“食之史”四大主题,生动描写了东西方饮食文化的各种差异和关于美食的精彩趣事。书中既有对麻婆豆腐、夫妻肺片的深度解读,也有她走访四川乡村的饮食见闻,以跨文化视角展现川菜的魅力。

3. 粤菜:“不时不食”,鲜味蕴岭南智慧

粤菜以“鲜”为魂,讲究“不时不食”—— 春天吃香椿,夏天吃荔枝,秋天吃螃蟹,冬天吃腊味。清蒸鱼的嫩滑、烧腊的油亮、早茶的虾饺烧卖,都追求食材的本味。这种饮食哲学,与岭南温暖湿润的气候、临海的地理环境密不可分。

《中国粤菜故事》

广东省职业技术教研室

以 “故事” 为载体,从粤菜的历史起源讲起,介绍经典菜品的由来 —— 比如叉烧的 “蜜汁” 秘诀、艇仔粥的码头记忆,还收录了广东的饮食习俗,比如“饮早茶”的礼仪,让你在故事中读懂粤菜文化。

4. 苏菜:刀工见匠心,清鲜含江南审美

苏菜(含淮扬菜)是江南饮食的代表,讲究“刀工精细、火候精准、口味清鲜”——文思豆腐细如发丝,清炖狮子头肥而不腻,蟹黄汤包“皮薄馅足咬开流汤”,每一道菜都像一件艺术品。这种“食不厌精”的风格,与江南文人的生活美学息息相关。

《郇味苏菜》

李玉芬

作者李玉芬是国宝级烹饪大师、泰斗级淮扬菜大师,也是北京淮扬菜郇味师门掌门人。书中重点讲述了京朝淮扬菜的历史渊源、师门文化、脉系传承及代表菜肴,比如袁枚在《随园食单》中对苏菜的评价,兼具实用性与文化性。

5、京菜:烩宫廷市井,至味凝古都气韵

虽未列入八大菜系,但京菜的独特性在于“兼容并蓄”:既有宫廷菜“满汉全席”的精致,也有如炒肝、卤煮等民间小吃的鲜活,还有如北京烤鸭融合了鲁菜技法的经典。京菜讲究时令、注重造型,比如春天吃香椿拌豆腐,秋天吃蟹粉豆腐,体现着京城“大气包容”的饮食哲学。

《京味儿食足》

崔岱远

文化学者崔岱远在书中系统介绍了北京饮食文化、风土人情,其中包括《羊肉串进京记》《国际都市东西融》《臭豆腐,酱豆腐》等脍炙人口的名篇。每一篇都搭配老北京的民俗故事,比如“立冬不端碗饺子,冻掉耳朵没人管”的说法,满是地道京味儿。

值此佳节,邀您一同沿着时光的足迹,探访承载中华文明基因的古都,品味沉淀在舌尖上的文化记忆。

当历史的文字与眼前的风景、舌尖的味道重叠,你会发现,读懂中国,从来不止一种方式。